見学 小柏研究室

2024/08/17

浄土寺浄土堂(兵庫県小野市・国宝)見学

文責:森万佑子(修士2年)

○浄土寺の概要と浄土堂の沿革

兵庫県小野市浄谷町に所在する浄土寺浄土堂は、鎌倉前期に重源が開山した、高野山真言主派の寺院である。国宝である浄土堂には、快慶の大作として著名な「阿弥陀三尊像」を本尊とし安置している。浄土寺境内は、阿弥陀堂である浄土堂の他に、本堂(薬師堂)(室町後期・重文)、開山堂(室町後期・県指定)、鐘楼(江戸前期・県指定)と、八幡神社(重文)等により構成されている。

浄土寺は、重源が東大寺復興の助けとするために、畿内や中国地方に建てた専修念仏道場である別所の一つとして、建久3年(1192)に設置されたのが始まりである。浄土堂は建久5年(1194)に上棟し、快慶作による阿弥陀如来・観音・勢至立像が安置された。その後は建具や壁面の仕様変更、縁束下の敷石や石階の敷設など、軽微な修理や屋根修理が行われつつ、昭和32~34年の根本修理を経て現在の姿となった。建立以来初となった昭和の根本修理では、維持修理的な目的と同時に建立当初の姿に復原することも目指された。結果、現状変更として部材の撤去や柱間装置の復原、四天柱筋の囲い及び金網天井の撤去等が行われた。

○建築的特徴

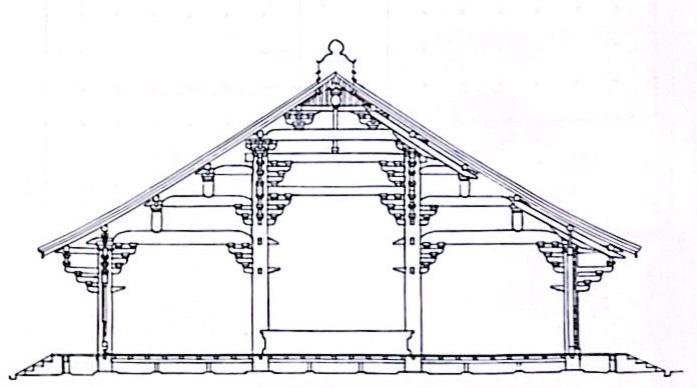

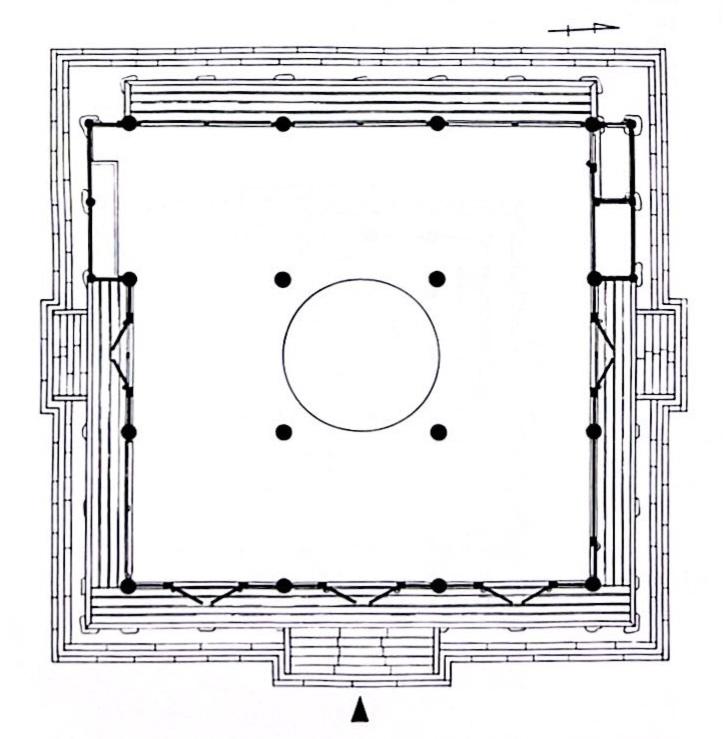

構造形式:方位東面、正面三間・側面三間、一重、宝形造本瓦葺、頂上に露盤

浄土堂は、12世紀末に東大寺再建の折に伝わった大仏様の最も純粋な仏堂の遺構として現存する国宝である。浄土堂は、一辺がたった四本の巨大な柱(四天柱)で支えられている。特徴の一つが、一辺が18mと大規模でありながら、柱間が3間しかない点である。これまでの和様建築と違い約6mと非常に広い柱間を達成できたのは、基礎から屋根まで延びる通し柱を用い、その柱に何本も貫を差し込み楔で緊結しているためである。この技術により、少ない柱の本数で大空間を支えることが可能となっている。特徴の二つ目が、天井を張らずに小屋組を露出している点である。これにより、軒の高さを低く抑えつつ、木材の重量を軽減しながら、高く印象的な内部空間を実現している。3つ目の特徴は、軒の簡略化である。浄土堂では、遊離尾垂木を用いて、軒先の重量と内部の屋根重量を梃子の原理で軽減している。浄土堂は垂木も軒先も反りを持たない直線で、架の先端には鼻隠し板を打ちつけている。さらに、組み物は柱の上ではなく、柱に差し込まれた挿肘木によって支えられ、しかも左右に広がらない形態となっている。垂木も四隅のみ扇状に広がる隅扇垂木を採用している。こうした木周りの形態は、これまでの和様と全く異なるもので、いずれも材料の総量を抑え、加工の手間を軽減するのに貢献している。一方で大仏様の貫や挿肘木の構造は、柱の断面欠損が大きくなる問題があり、その後は純粋な大仏様の建物はあまり作られなくなり、貫など部分的に取り入れられるようになっていった。

○所見

これまで私が実際に訪れた主な大仏様形式の建築は、東大寺大仏殿や南大門のみである。どちらも外観・内部ともにそのダイナミックさに圧倒されたが、浄土堂はそのどちらとも違う印象を受けた。外観は、反りのない軒と、屋根面積が小さく見える宝形造により、水平性が強調され高さが低く見える。しかし堂内に入ると、その空間の開放性に驚いた。18mを3間で支える柱は非常に太く、柱にかかる虹梁のスケールの大きさにも圧倒された。また浄土堂の特徴の一つである遊離尾垂木は、想像していたより大きく、支点となる箇所の材の組み合わさり方も印象的であった。

堂内には軸組模型が展示されており、模型と実物を見比べることで、少ない材で大空間を実現する大仏様の仕組みを深く理解することができた。

また浄土堂では、仏像と建築を一体とした、西日による光の演出効果も計算されていると知った。夕日の頃になると、西側の蔀戸から夕日が差し込み、檜の床に反射して赤いやる気の屋根裏を照らし本尊に降り注ぐ。そうして堂内全体が赤く染まると、阿弥陀三尊立像が幻想的に浮かび上がるのである。これは、「御来迎」の姿を見せようとする効果を狙ったものとされている。

当時の全く新しい建築形式を実現させ、今日まで伝えてきた建築技術だけでなく、こうした仏像と建築を一体として計算され尽くした浄土堂に感動した。残念ながら夕日で赤く染まる浄土堂内を見ることはできなかったが、また機会を作り再び見学に訪れようと思う。

○参考文献

・「国宝・浄土寺浄土堂修理工事報告書」1966年

・光井渉・太記祐一「建築と都市の歴史」2013年

・兵庫県おの観光ナビ

・日本建築学会「日本建築図集 新訂第三版」彰国社、2011年